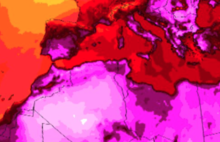

Los suelos áridos están devorando Almería, Murcia y Alicante más rápido de lo que esperábamos. Y no parece que podamos frenarlo

En la década de los 2000, las zonas propiamente áridas de la península Ibérica se concentraban en 307 kilómetros cuadrados alrededor de Tabernas. A día de hoy, ya son 7.101 kilómetros cuadrados. Los datos, extraídos de los últimos trabajos de la Estación Experimental de Zonas Áridas del CSIC, hablan por sí solos. Pero puestos en perspectiva son aún peor.

Con 3.025 kilómetros cuadrados de suelos áridos, la desertificación extrema afecta ya a un 34% de toda la provincia de Almería y, con 2.983 km2, a un 26% de la de Murcia. Además, el proceso extiende sus tentáculos a Alicante (733 km2) y Granada (53 km2). El desierto está devorando España por el sudeste y no hay nada que indique que vaya a quedarse ahí.

El desierto en la habitación. Lo única certeza aquí es que, en la última década, las zonas de España que sufren degradación activa por desertificación se han triplicado. Y aunque la peor parte se la está llevando el sureste, la desertificiación no es un proceso de todo o nada. Es un proceso complejo que se va degradando ecológicamente el suelo poco a poco hasta que se rompe por completo la capacidad del suelo para autoregularse.

Y, en el fondo, ese es el mayor problema. Cuando hablamos de desertificaicón solemos centrar nuestra mirada en la pérdida de suelo fértil. Algo que, evidentemente, es muy problemático de por sí; pero que solo se que queda en la superficie de las transformaciones del territorio.

Para entender el impacto real de la desertificiación hay que dar un paso atrás y comprender que los suelos no son meros lienzos sobre los que proyectar los usos (y abusos) que queramos. Los suelos son ecosistemas activos que se autorregulan de forma autónoma.

El verdadero problema de la desertificación. Como explicaba la FAO, “los organismos del suelo son un elemento esencial de los ciclos de nutrientes: [1] regulan la dinámica de la materia orgánica del suelo, la captación de carbono y las emisiones de gases de efecto invernadero, [2] modifican la estructura física del suelo y los regímenes hídricos, [3] aumentan el volumen y eficiencia de la absorción de nutrientes por la vegetación mediante relaciones mutuamente beneficiosas y [4] mejoran la salud vegetal”.

En este sentido, cada ecosistema es distinto y tiene una relación muy íntima con su régimen climático y de explotación. Lo que hace la desertificación (especialmente en “zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas”) es destrozar todo eso y desnaturalizar regiones enteras.

La desertificación no es solo una de las consecuencias más visibles del cambio climático, sino una de las más costosas en términos económicos, sociales y medioambientales. Es, como llevan años avisando los expertos, un desastre sin paliativos del que es muy difícil escapar.

¿Qué podemos hacer? Hace unos meses, Gabriel del Barrio, científico titular de la EEZA, defendía que “los lugares con procesos de desertificación activos se encuentran muy vinculados a la agricultura de regadío”. La degradación del valle del Ebro, de la dehesa extremeña y del sureste peninsular es cada día más evidente. Y lo peor es que, como estamos viendo estos días, las tendencias no invitan a ser optimistas.

En unas zonas en las que deberíamos de estar introduciendo prácticas defensivas frente a la pérdida de suelo fértil, la despoblación y descapitalizanción del campo está haciendo que ‘empresas agrarias fantasma’ introduzcan prácticas cada vez más intensivas, extractivistas y desajenas al territorio.

Y, por el otro lado, las iniciativas políticas se encuentran en un callejón sin salida. La Unión Europea ha tenido que esperar a que pasaran las elecciones para aprobar la ley de restauración de la naturaleza en mitad de una enorme polémica (que amenaza con bloquearla en los tribunales). Es decir, podemos hacer poco y, además, ese poco cada vez cuesta más de hacer.

Imagen | The Green Party of Ireland / Eric Huybrechts